Endlich: Die Gesamtausgabe von Warren Ellis Opus Magnum „Transmetropolitan“

Wer eine krasse Geschichte zu erzählen hat, sollte dies als Comic tun. In keinem anderen Medium lassen sich Figuren und ihre Umwelt derart grotesk überzeichnen und da die Bilder keinen Realismus für sich beanspruchen, bleiben auch extremste Darstellungen schön abstrakt und somit eher leicht konsumierbar. Das fatalistische Autorengenie Warren Ellis („Stormwatch/Authority“) wusste das natürlich schon 1996 und bescherte uns mit seinem Opus Magnum „Transmetropolitan“ eine besonders krasse Story. Vermutlich die krasseste überhaupt.

Dreh- und Angelpunkt ist dabei der haarlose Hobby-Junkie Spider Jerusalem – jene Art Mensch, die mittags aus dem Drogendelirium aufwacht, sich erst einmal auf den Wohnzimmerboden übergibt und dann mit seiner zweiköpfigen Katze den Mund abwischt. Dabei sieht er aus, als habe sich Patrick Stewart einem mehrjährigen Zirkeltraining aus Hantelbank und Heroinmissbrauch unterzogen oder wie der uneheliche Nachkomme von Outlaw-Schriftsteller Hunter S. Thompson und einem tollwütigen Pitbull. Letzteres ist besonders passend, denn wie Thompson verdingt sich auch Spider als Journalist, der schonungslos die Kehrseiten des amerikanischen Traums aufdeckt. Allerdings nicht die der Gegenwart, sondern der nahen Zukunft, denn in dieser lebt der Transmetropolitan.

Und wie nahe Zukünfte das so an sich haben, präsentiert sich diese als pervertiertes Abbild unserer Gegenwart, in der sich Männer künstliche Genitalien einpflanzen lassen, um diese mit ihrem Smartphone synchronisieren zu können, während ihre Frauen operativ außerirdischen Rassen angepasst werden. Die Komplexe dem eigenen Körper gegenüber scheinen ja schon heute keine natürlichen Grenzen mehr zu kennen. Wie beruhigend ist es da, dass zumindest die Politik das verlogene und korrupte Geschäft geblieben ist, wie wir es kennen und lieben gelernt haben – auch wenn Spider alles tut, um den Machthabenden in die Parade zu fahren. Dass er dafür ständig Prügel kassiert stört das beinahe krankhaft-eloquente Großmaul wenig – dank der Drogen spürt er die Einschläge eh längst nicht mehr. Doch als er sich mit dem späteren Präsidenten Callahan anlegt, der sein Kabinett aus Päderasten zusammensetzt und zur Entspannung in die amerikanische Flagge ejakuliert, muss er erschreckt feststellen, dass amerikanisches Staatsoberhäupter auch vor Mord nicht zurückschrecken.

„Transmetropolitan“ verknüpft somit futuristischen Politthriller und ätzende Gesellschaftssatire – das Ergebnis ist ein komplett unversöhnliches Manifest über die Natur der Menschheit, für die Warren Ellis ja bekanntlich nur Hohn und Verachtung übrig hat. Doch da alles so schön bunt ist, merkt man als Leser die meiste Zeit gar nicht, wie einem hier der Kopf in die dreckige Bahnhofstoilette des Lebens gesteckt und anschließend dreimal kräftig abgespült wird. Nebenbei gelingt Ellis aber auch eine Ode an die individuelle Auflehnung, ein Appell an das soziale Gewissen jedes Einzelnen, das nicht leichtfertig dem sogenannten Fortschritt geopfert werden darf – man sollte eigentlich jeden Journalisten vor Dienstantritt auf einen Stapel „Transmetropolitan“-Hefte vereidigen.

Die Gesamtausgabe würde sich dafür natürlich anbieten: Sie besteht aus fünf Bänden, die je stolze zwölf Ausgaben, also einen kompletten Jahrgang der Serie, enthalten. In Hardcover eingefasst liegen sie in der Hand wie massive Ziegelsteine und würde man einen ebensolchen in das Herz einer Feinglasbläserei schleudern – man hätte ein treffendes Sinnbild für den intellektuellen Impact „Transmetropolitans“. Ellis Opus Magnum ist nicht weniger als die Einheit, in der sich „Krassheit“ für den Comic messen lässt und setzte gleichzeitig einen Standard, der seitdem nie wieder erreicht wurde.

Spider Jerusalem for President!

Warren Ellis/Darick Robertson: Transmetropolitan Bd. 1-4 erschienen. Panini. Je 292 Seiten (farbig), Hardcover. 29,99 Euro.

Comics des Monats

„Rachel Rising“

„Rachel Rising“

Titel: Rachel Rising Bd. 1: Tochter des Todes

Autor: Terry Moore

Verlag: schreiber&leser. 128 Seiten (s/w), Softcover. 14,95 Euro.

Nicht selten lancieren Comic-Autoren eine erfolgreiche Serie, an der sie dann über Jahre arbeiten, nur um nach ihrem Ende urplötzlich von der Bildfläche zu verschwinden. Terry Moore schien zu dieser Spezies anzugehören: Seine formidable Comic-and-Crime-Soap-Opera „Strangers in Paradise“, deren vierter Band gerade in einer sehr empfehlenswerten Gesamtausgabe (ebenfalls schreiber&leser, 392 Seiten, 16,95 Euro) erschienen ist, prägte den alternativen Comic der 1990er und gilt lange schon als Klassiker – um Moore hingegen wurde es nach der letzten Ausgabe still. Erst vor drei Jahren erschien mit der Serie „Rachel Rising“ ein neues Lebenszeichen, dessen alles andere als originelle Prämisse zunächst allerdings wenig neugierig stimmte: Nachdem man versuchte sie zu ermorden, gräbt sich die junge Rachel aus ihrem provisorischen Grab und findet sich in einem biologischen Grenzzustand zwischen Leben und Tod wieder. Ihre Freunde erkennen sie kaum mehr und zu allem Überfluss scheinen auch andere Geister durch die Straßen der Vorstadt zu wandeln, die es weniger gut mit ihren Mitmenschen meinen. Erzählt wird dies in einer traumwandlerischen Balance aus abgründigem Grusel-Plot und liebevoller Figurenzeichnung – besonders die intensive Beziehung Rachels zu ihrer Freundin Jet wird mit einer Zärtlichkeit geschildert, die im kontemporären Comic beispiellos ist. Doch auch der Blick auf den Horror ist ein originärer: Statt sich wie die Konkurrenz in Zynismus zu ergehen, blickt Moore zurückhaltend und beinahe sanftmütig auf Mord und Blutvergießen: Ein schwarzer Melancholiker, der eine Welt betrachtet die zunehmend entrückt. Und ein Comic, der gleichermaßen zum Gruseln wie zum Kuscheln einlädt – wo anders findet man so etwas denn bitte? (9)

„Constantine“

„Constantine“

Titel: Constantine Bd. 1: Der Funke und die Flamme

Autor: Ray Fawkes/Jeff Lemire (Skript) und Renato Guedes/Fabiano Neves (Zeichnungen)

Verlag: Panini. 112 Seiten (farbig), Softcover. 14,99 Euro.

Welcher Comic erscheint seit fast 30 Jahren und war in dieser Zeit niemals wirklich schlecht? Richtig: „Hellblazer“. Anno 2014 wurde aus „Hellblazer“ zwar „Constantine“ wie einst aus Raider Twix, doch die Magie-Eskapaden des paranormalen Detektivs John Constantine gegen Dämonen und anderes übersinnliches Gesocks bleiben eine sichere Bank. Dass die Serie die Jahre so gut überstanden hat, dürfte nicht zuletzt der Gnade der späten Geburt geschuldet sein: Während sich etwa eine Figur wie Batman durch das eine oder andere für den Comic eher unerquickliche Jahrzehnt quälen musste, startete der Hellblazer 1985 erst kurz vor Beginn der spannendsten Periode des amerikanischen Marktes, wovon er bis heute zehrt. Da wundert man sich schon über die Umbenennung der Serie, die der künstlerisch unterschätzten, kommerziell aber eher mittel-erfolgreichen Verfilmung von 2004 angepasst wurde. Abgesehen davon gilt: Neuer Titel, bewährter Inhalt. John raucht Kette, hustet Blut und jagt magische Gegenstände, auf die es fiese Geister oder kriminelle Zauberer abgesehen haben um die Menschheit mit ihrer Hilfe zu knechten. Die Zeichnungen entsprechen dabei dem Status Quo des amerikanischen Mainstreams, weisen aber gerade genug originelle Einfälle auf, um nicht zu Stangenware zu verkommen und der schwarze Humor beugt Abnutzungserscheinungen erfolgreich vor. Der alte John bleibt eben eine Bank – Zynismus und Kippen helfen einem halt zuverlässig durchs Leben. (7)

„Mensch wie Gras wie“

„Mensch wie Gras wie“

Titel: Mensch wie Gras wie

Autor: Dietmar Dath (Skript) & Oliver Scheibler (Zeichnungen)

Verlag: Verbrecher Verlag. 208 Seiten (s/w), Hardcover. 24 Euro

Dietmar Dath ist ein guter Mann: Er schreibt scharfsinnige Artikel über Batman, denen er Johnny-Cash-Zitate voranstellt – cooler geht es ja kaum. Sein Comic „Mensch wie Gras wie“ ist leider trotzdem misslungen und man ist sich nicht einmal sicher, ob das Daths Schuld ist. Erzählt wird darin von der Biologin Ellen, deren umwälzende Arbeit in der Gentechnik sie zum Spielball ominöser Interessen macht. Durchbrochen wird das Ganze dabei durch Rückblenden auf ihre vergangenen Beziehungen sowie assoziative, traum- bis wahnhafte Bildmontagen. Das wäre für sich betrachtet nicht weiter problematisch, doch je mehr die Handlung eines Comics in den Hintergrund tritt, desto stärker muss folglich seine Bildsprache sein – und genau hier liegt der Hund begraben: Oliver Scheiblers Zeichnungen wirken, als hätte er sie aus einer mittelguten Schülerzeitung der Neunziger Jahre durchgepaust oder Skizzen aus Charles „Black Hole“ Burns Papierkorb geklaut, nachdem sich dieser mit einem Hammer sämtliche Finger malträtiert hat. Das Großformat, eigentlich immer die beste Form einen Comic zu präsentieren, macht alles nur noch schlimmer, da es die Grobschlächtigkeit der Zeichnungen hervorhebt. Nur dann, wenn die Handlung vollkommen ins Absurde kippt, entwickelt die Konstruktion einen absonderlichen Charme, der einen unweigerlich schmunzeln lässt. Zumindest die Wahl seines Kollaborateurs muss sich allerdings auch Dath vorwerfen lassen, doch einem Zeichner wie Scheibler könnte man vermutlich auch Alan Moores „Watchmen“-Skripte als Vorlage geben, ohne dass etwas Lesbares dabei herauskäme. (2)

„Deadpool killt Deadpool“

„Deadpool killt Deadpool“

Titel: Deadpool killt Deadpool

Autor: Cullen Bunn (Skript) und Salva Espin (Zeichnungen)

Verlag: Panini Comics. 112 Seiten (farbig), Softcover. 12,99 Euro.

Deadpool ist das avantgardistische Feigenblatt des Marvel-Verlags, ein mutierter Killer, der anders als etwa Spider-Man und Kollegen weiß, dass er die Figur einer Comic-Serie ist. Dieses Konzept ermöglicht nicht nur einen denkbar selbstreferenziellen Stil, sondern hat in der Miniserie „Deadpool killt Deadpool“ auch drastische Folgen: Eine alternative Inkarnation des Killers beschließt, sämtliche Versionen seiner selbst, die in den zahllosen Welten des Marvel- Multiversums leben, umzubringen, um endlich den ewigen Wiederholungen der Reihe ein Ende zu machen. Stoppen können ihn nur der originale Deadpool und sein Team aus Gleichgesinnten, das unter anderem auch eine Panda-Variante seiner selbst enthält. Der Kenner weiß, was nun bevorsteht: Ein denkbar abstruses Gemetzel! Doch auch als Laie sollte man „Deadpool killt Deadpool“ nicht gleich als leeren Klamauk abtun – die deftigen Kampfszenen ergeben gepaart mit hirnverknotenden Meta-Kommentaren ein dekonstruktives Vergnügen, dass Krawallliebhaber und Intellektuelle gleichermaßen anspricht. Die visuelle Umsetzung ist dabei äußerst kompetent und vor allem im Figurendesign fantastisch gelungen, allerdings wünscht man sich für eine derart abgedrehte Geschichte doch einen Zeichner, der etwas experimenteller zu Werke geht, damit Inhalt und Form übereinstimmen. Davon abgesehen gilt: Galoppierender Wahnsinn in seiner schönster Form. (8)

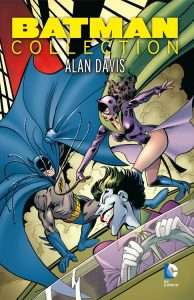

Wiederveröffentlichung des Monats: „Batman Collection: Alan Davis“

Wiederveröffentlichung des Monats: „Batman Collection: Alan Davis“

Titel: Batman Collection: Alan Davis

Bd. 1 Autor: Mike Barr (Skript) und Alan Davis (Zeichnungen)

Verlag: Panini Comics. 272 Seiten (farbig und s/w), Softcover. 24,99 Euro.

Eine alte Schatzkiste wie die „Batman“-Serie muss von Zeit zu Zeit natürlich mal geöffnet werden, um einzelne Schmuckstücke für die Öffentlichkeit auszustellen. Diesmal sind das die Arbeiten des Engländers Alan Davis, dessen Ruhm hauptsächlich darauf gründet, dass er die frühen Alan Moore-Serien „Marvelman“ und „Captain Britain“ illustrierte. Als Teil des ersten britischen Invasion folgte der eine Alan dem anderen dann auch nach Amerika, wo er im Dezember 1986 als neuer Stammzeichner für Mike Barr bei „Batman“ begann – der vielleicht interessanteste Zeitpunkt, an dem man in den US-Superheldencomic einsteigen konnte: Frank Millers „Dark Knight Returns“ hatte bereits einen Paradigmenwechsel eingeläutet, Moores Zwölfteiler „Watchmen“ war noch nicht abgeschlossen. Barr und Davis operierten somit am Übergang zum „Modern Age“, dem Zeitalter der Superhelden, das sich durch Pessimismus, Dekonstruktion und Brutalität auszeichnet und bis heute als ergiebigste Phase des Genres gilt. In den Heften von Dezember 1986 bis Juni 1987, die diese Sammlung kompiliert (und denen eine kleine Farbauffrischung gut getan hätte), kann man folglich einen Batman des Übergangs beobachten, einerseits noch humorvoll und mit väterlicher Fürsorge für seinen Sidekick, andererseits aber schon zur Gewalt neigend, grimmig und sich eines möglichen Scheiterns bewusst. Darüber hinaus enthält der Band auch die optisch hervorragende Erzählung „Full Circle“ von 1991 und das exzellente schwarz-weiße „Last Call at McSurley’s“ von 2002. Man sieht: Editorisch geht es hier nicht sonderlich stringent zu, historisch ist es aber besonders wertvoll. (7)

Sekundärliteratur: „Comic Report 2014“

Titel: Comic Report 2014. Der deutschsprachige Comicmarkt: Berichte + Analysen

Autor: Volker Hamann/Matthias Hofmann (Herausgeber)

Verlag: Edition Alfons. 176 Seiten (farbig), Softcover. 14,95 Euro.

Bisher wurde der seit 2011 erscheinende „Comic Report“ an dieser Stelle überwiegend mit Lob bedacht, da seine Erhebung von Zahlen und Daten zum vergangenen Comicjahr eine Lücke in der deutschsprachigen Sekundärliteratur schließt. Auch die Themenwahl gelingt stets durchaus ansprechend – was man 2014 daran erkennt, dass es mit „Strangers in Paradise“, „Crossed“ oder „Saga“ gleich eine ganze Reihe von Titeln in den Report geschafft hat, die in den letzten zwölf Monaten auch im Rahmen dieser Kolumne besprochen wurde. Problematisch ist hingegen, dass den einzelnen Artikeln zu wenig Raum zugestanden wird um an mehr als nur der Oberfläche kratzen zu können – trauriger Höhepunkt ist Marcus Koppers Beitrag „75 Jahre Superman. Die Erschaffung einer Ikone“, der die Geschichte des Mannes von Morgen auf gerade einmal vier kleinformatigen Seiten herunterrattert. Der entsprechende Wikipedia-Eintrag nimmt sich dagegen wie eine Dissertationsschrift aus. Eine gewisse Ratlosigkeit lösen auch die exemplarischen Rezensionen aus, die die herausragenden Publikationen der einzelnen Verlage vorstellen sollen: Die Auswahl und ihre Begründung wirkt weitgehend beliebig und lässt nicht erkennen, weshalb gerade diese Titel gesonderte Beachtung verdienen. In den vergangenen Jahren vermochte man diese Mankos noch mit unglaublichen Anekdoten aus dem Orkus der deutschen Comicgeschichte zu kompensieren, doch die sind 2014 scheinbar auch erschöpft. (5)

Short Cuts

Jeff Jensen/Jonathan Case: „Green River Killer“: Die neue „True-Crime”-Referenz: Gary Ridgeway tötete zwischen 1982 und 2001 über fünfzig Frauen, Detective Tom Jensen gelang es nach 19 Jahre endlich, ihn zu fassen. Zehn Jahre später machte Jensens Sohn Jeff einen Comic aus den Ermittlungen seines Vaters, die Zeichner Jonathan Case in nüchterne und dennoch abgründige, einfallsreiche schwarz-weiß-Bilder übersetzte. So geht Krimi-Dokumentation. (238 Seiten, Hardcover. 18,90 Euro)

Diverse: „Die Toten – Zyklus 1.1“: Was ist gruselig? Zombies. Was ist noch gruseliger? Kurzgeschichten! Die Verbindung von Beidem ist folglich ein Horror-Selbstläufer und außerdem einer der seltenen deutschen Beiträge zum boomenden Genre. Dieser Band enthält sechs abgeschlossene Erzählungen von wechselnden Autor/Zeichner-Gespannen, die die Zombieapokalypse von Hamburg bis München von Autobahnkirche bis Altersheim durchdeklinieren. Knallt auf jeden Fall mehr als Wolfgang Borchert. (141 Seiten, Softcover. 16,99 Euro)

Gerard Way/Becky Cloonan: „The True Lives of the Fabulous Killjoys“: Gerard Way war Autor des Comics „The Umbrella Academy” und Frontmann der Band „My Chemical Romance” – hier bringt er beide Leidenschaften zusammen und erzählt nach seinem gleichnamigen Konzeptalbum (2010) von einem Mädchen, das in der postapokalyptischen Zukunft gegen übermächtigene Konzerne kämpft. Ein verworrenes Sci-Fi-Potpourri, dessen Referenzen von „Metropolis“ bis „Mad Max“ nicht zusammen passen wollen. (160 Seiten, Softcover. 16,99 Euro)

Stan Lee/Moebius: „Silver Surfer: Parabel“: Großartig ausgestattete Neuauflage der lange vergriffenen Kooperation zwischen DEN amerikanischen und französischen Science-Fiction-Legenden von 1988. Aus dem Direktvergleich geht Zeichner Moebius deutlich als Sieger hervor, der Kraft seiner Bilder hat Stan Lees moralisch-pseudophilosophische Geschichte um außerirdische Invasoren und Götzen-Kult wenig entgegenzusetzen. (84 Seiten, Hardcover. 16,99 Euro)

Chris Claremont/John Byrne: „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“: „Die Comicvorlage zum gleichnamigen Film“ heißt es auf dem Titel. Tatsächlich dienten aus diesem Nachdruck der Hefte „Uncanny X-Men“ 138 bis 143 aus dem Jahr 1980 lediglich zwei Ausgaben als lose Vorlage der Adaption. Geboten wird davon abgesehen typischer Superheldenstoff dieser Zeit, der mit seiner Cover-Kunst besticht, nach heutigen Verhältnissen aber auch sehr textlastig geraten ist. (140 Seiten, Softcover. 14,99 Euro)

Milo Manara: „Werkausgabe – Band 13“: Nochmal X-Men aus der Feder Chris Claremonts, diesmal aber umgesetzt vom italienischen Altmeister des erotischen Comics. „Frauen auf der Flucht“ nennt sich diese abgeschlossene Erzählung, die ausschließlich weibliche Mutanten um Storm, Kitty Pride und Emma Frost in Szene setzt. Keine billigen Pin-Ups, sondern eine Feier des Femininen in edler Aufmachung und mit üppigem Bonusmaterial. Höhepunkt: Eine schwarzweiße Version der kompletten Geschichte. (128 Seiten, Hardcover. 24,99 Euro)

Jean Dufaux/Ricardo Federici: „Saria“: Bleiben wir noch kurz bei italienischen Virtuosen der weiblichen Anatomie: Mit dem mystischen Mittelalterabenteuer „Saria“ meldete sich der kultisch verehrte Paolo Serpieri („Druuna“) jüngst zurück, nur um den Stab für das zweite Album wieder abzugeben. Im Band „Engelspforte“ beweist dieser, dass er nach der Vorlage Serpieris ein gleichermaßen eigenständiges wie großflächig-spektakuläres Artwork entwickelt kann. Was für ein Talent. (56 Seiten, Hardcover. 14,80 Euro)

Jean Dufaux/Antoine Aubin & Étienne Schréder: „Die Abenteuer von Blake und Mortimer“: Und bleiben wir noch kurz bei Jean Dufaux, der mit „Die Septimus-Welle“ Edgar P. Jacobs berühmte Serie fortführt. Wurde Jacobs Comic-Biografie in der letzten Kolumne noch dafür kritisiert, dass sie sich optisch zu weit von dieser entfernt, kann man den Zeichnern Aubin und Schréder diesen Vorwurf wahrlich nicht machen: Mit der Präzision von Kunstfälschern replizieren sie Jacobs 50er Jahre Stil, so dass „Old-School“ noch eine grobe Untertreibung wäre. (68 Seiten, Softcover. 12 Euro)

Janwillem promoviert am Institut für Neuere deutsche Literatur- und Medienwissenschaft. Er schreibt seit 2010 regelmäßig für den Albrecht über Comics und Musik, letzteres mit dem Schwerpunkt Festivalkultur.