Artikel von Norman Marquardt

Während Schüler*innen schon wieder in ihre Schulräume strömen können. Bleibt die Universität erstaunlich körperlos. Alles sieht derzeit nach einem weiteren Semester aus, in dem junge Erwachsene an ihrem heimischen Schreibtisch mit gescannten Texten und talking heads versorgt werden sollen. In etwas angestaubten Vokabular ließe sich das Problem der digitalisierten Universität auf den Satz bringen: Es gibt nur noch einen Lernort an der Universität und der steht dazu meist wenige Meter vom Bett entfernt. Alles andere als handlungsorientiert und lebensweltnah also.

Diese auf die individuelle Isolation hin eingefrorene Studiensituation ist nicht nur bildungsbiographisch bedenklich, sie ist gesundheitsgefährdend. Ein Bericht der Ärztezeitung aus dem vergangenen Jahr weist darauf hin, dass Homeoffice, das privatwirtschaftliche Äquivalent zu digitaler Lehre, stressbedingte Erschöpfung, Lustlosigkeit und Selbstzweifel verstärkt. Dr. Frank-Hagen Hofmann von der Psychosozialen Beratungsstelle des Studierendenwerks Heidelberg sagte bereits Mitte April gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung „Das Depressive [unter Studierenden] nimmt zu“. Grund sei eine größere Zukunftsunsicherheit aber auch abgesagte Veranstaltungen, die von den Studierenden freudig erwartet wurden.

In einer Zeit, in der allmählich selbst die Flut der Disney-Filme verebbt und die zweite Welle anrollt, ist diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten, worauf man sich freuen kann. Vielleicht ist ein Besuch im Museum aber ein Anfang. Das Museum schafft einen dem Alltag enthobenen Rahmen. Live und in Farbe lässt sich in ihnen beobachten wie Hygienemaßnahmen abseits von praktischen Notwendigkeiten verhandelt werden; wie Kultur in Arbeit ist.

Neue Surrealität

1917 setzte Marcel Duchamp ein Urinal auf einen Sockel. So verwandelte sich das im Sanitärhandel frei verfügbare Modell „Bedfortshire“ der Firma J. L. Mott Iron Works in das Kunstwerk Fountain. Dadurch, dass der Künstler es ins Museum stellte, wurde ein handelsüblicher Gebrauchsgegenstand plötzlich zum kontroversen objet trouvé. Um Duchamps Provokation herum entfachte sich eine der folgenreichsten Debatten über den Kunstbegriff der Moderne.

Heute finden sich sorgfältig inszenierte Haushaltsgegenstände in jeder gut kuratierten Ausstellung. Die Errichtung des Fountain markiert so in der Tat einen Schlüsselmoment der Avantgarde, nämlich den, als ein solches Werk provokant war. Der Fountain war ein Statement: Ebenso wichtig wie das eigene Schaffen sei für die Kunstschaffenden ihre Fähigkeit, potenziell bedeutsame Gegenstände zu erkennen, aus ihrem alltäglichen Zusammenhang herauszuheben. Der Ausstellungsraum in seiner sozialen Funktion und Atmosphäre der Kontemplation brachte sie dann zum Sprechen.

2020 scheinen solche Debatten von einer einfacheren Zeit zu zeugen. Die meisten Museen kämpfen noch immer mit eingebrochenen Besuchszahlen und hohen Einnahmeausfällen. Recherchen der Süddeutschen Zeitung zufolge veranschlagt die Staatliche Kunstsammlung in Dresden 1,2 bis 1,5 Millionen Euro coronabedingtes Minus, die Hamburger Kunsthalle rechne für dieses Jahr mit zwei Millionen Euro Verlust. Da die öffentliche Hand jedoch gleichzeitig finanzielle Unterstützungsbereitschaft signalisiert, sind solche Zahlen prinzipiell noch kein Grund zur Sorge. „Diese Krise beweist endlich allen die Stärke unseres Systems“, so die Direktorin der Sammlung Ludwig in Köln Yilmaz Dziewior. Dem Direktor der Städtischen Galerie im Lembachhaus München Matthias Mühling bereiten vor allem die Konsequenzen für die geistige Landschaft Sorgen: „Gefühlt sind die ideellen Verluste viel höher als die finanziellen.“

Dass die Pandemie auch geistigen Gewinn mit sich bringen kann, zeigt das Wien Museum. Am 25. März startete es im Rahmen des Projekts „Corona in Wien“, einen Sammlungsaufruf für Objekte „die vom veränderten privaten oder beruflichen Alltag in Zeiten von Corona erzählen.“ Derzeit befindet sich das Projekt in seiner zweiten Phase. Nachdem Wiener*innen zunächst Fotos von möglichen Objekten einschicken konnten, überführt ein Kurator*innenteam unter der Leitung Martina Nußbaumers nun ausgewählte Objekte in eigens angelegte Ausstellungsräume. Objekte wie das von Peter Feermann und Esther Zahel eingesandte Social–Distancing-Tutu oder Elisabeth Trummers windschiefer Karton H-Milch scheinen von einem Aufleben des Surrealismus in der Coronazeit zu zeugen.

Was ist gerade schon normal?

Zeitgenössische Kunst ist immer auch der Ort der Selbstreflektion einer Gesellschaft. Dass diese Reflektion bewusst vorgenommen werden muss, ist eine Idee, von der sich der Surrealismus aufs Schärfste abgrenzte. Die pandemiebedingten Auflagen und Konzepte mit ihren Absperrungen, Kontingenten und Abstandsgeboten sind als surrealer Gegenstand also prädestiniert, denn sie sind nicht zu kuratieren. Wie sie das Museum neu ordnen, was sie mit den Räumen und Gegenständen machen, ist unbewusst.

Wenn das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden seine Besucher*innen auffordert, die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen einzuhalten, dann stellt sich für die Kunstbegeisterten doch für einen Moment die Frage, ob das nicht schon das erste Exponat sein könnte. Denn was ist im Museum gerade schon normal? Wenn Hands-on- und Touchbereiche absperrt sind und ein unwissendes Kind dennoch, zum Ärger der Sicherheitsmitarbeiterin, die bunt blinkenden Knöpfe berührt, glaubt man den Dichter Lautrémont in sein Ohr flüstern zu hören, das sei „schön wie die Begegnung einer Nähmaschine mit einem Regenschirm auf einem Seziertisch.“

Der deutsche Museumsverband betonte in seiner Stellungnahme zu den anstehenden Lockerungen im April, „dass Museen bei einer schrittweisen Wiedereröffnung der Kultureinrichtungen eine Vorreiterrolle einnehmen können“, da sie „über zahlreiche Erfahrungen im Besuchsmanagement“ verfügten. Aber schon beim ersten Besuch eines Museums lernt man schnell: Gemanagt wird man zwar, aber nicht immer ist ganz klar wohin. Erstaunlich viel ist offen für Interpretation.

Das Highlight des Museumsbesuchs: Die Sicherheitsvorkehrungen

Gunnar Hansen, zuständig für Sicherheit, erste Hilfe und Brandschutz im Wikinger Museum Haithabu ist der Meinung, im Großen und Ganzen funktioniere die Wiedereröffnung des UNESCO-Weltkulturerbes gut. Einige berührungsintensive Stationen können derzeit nicht benutzt werden. Im ersten Drittel des Rundganges gewährleistet eine Barriere aus gelb-schwarz lackierten Holzschilden, dass die Besucher*innen auf der vorgesehenen Bahn bleiben. Einige enge Installationen müssen geschlossen bleiben.

Schwierig würde es nach Hansen erst, wenn die maximale Auslastung des Museumsraumes erreicht ist, die derzeit zehnmal kleiner ist als vor der Pandemie. Statt 3000-4000 durften Anfang Juni etwa nur noch 400 Besucher*innen die Museumsräume gleichzeitig betreten. Solange man das alles mit Humor nehme und viel erkläre, verstünden das die meisten Gäste, aber „die Ferien machen einen deutlichen Unterschied. Wir haben mehr Camper. Viele wollen da autark sein.“ Was Hansen sagen möchte: Mit den Urlauber*innen reist ein erhöhtes Freiheitsbedürfnis an und damit Konfliktpotenzial.

Dass es auch anders geht, zeigt wenige hundert Meter weiter Laurence Horn, der lieber Isbjörn (Eisbär) genannt werden möchte. Isbjörn ist Reenacter, er fertigt in Handarbeit historisch akkurate Wikinger-Gewandungen an und weiß dementsprechend viel über die historische Epoche. Reenacter wie er werden daher von verschiedenen Museen eingeladen, die Ausstellungsräume mit Leben zu füllen. Drei Tage lang darf er in Haithabu ein rekonstruiertes Händlerhaus bewohnen und den Besucher*innen fragen zum Alltag in der Wikingerzeit beantworten. Außerhalb der Öffnungszeiten hat er und das gute Dutzend weiterer Reenacter, darunter mehrere Familien, das am idyllischen Haddebyer Noor gelegene Gelände für sich.

Auch die Außenbereiche waren von den Museumsschließungen während des Lockdowns betroffen. Einladungen wurden von der Museumsleitung zurückgezogen, Urlaube und Reisen von Reenactern abgesagt. Nach dem Ende des Lockdowns ist das historische Gelände jedoch, anders als die Dauerausstellung, nur noch wenigen Auflagen ausgesetzt. Eines der Häuser durfte Mitte Juni nicht betreten werden, auf dem kleinen Markt mit drei Ständen herrscht Maskenpflicht, aber mit dem Trubel in der Stadt ist das alles nicht zu vergleichen. Und so ist das Wochenende auf dem Museumsgelänge für Isbjörn auch „ein bisschen Urlaub von Corona.“

Während längst von neuer Normalität die Rede ist, zeigt Haithabu, wie fragil diese Vorstellung ist. Oft im Tagestakt verändern sich die Hygienekonzepte, Außen- und Innenbereiche werden unterschiedlich bespielt. Doch genau das macht einen Besuch so lohnend. Das Museum ist tatsächlich ein Bildungsort, denn man sieht weniger wie das Normale regiert, sondern mehr, wie es unbewusst verhandelt wird. Die Camper mit ihrem Freiheitsanspruch, die Archetypen der Urlaubskultur wirken in Haithabu plötzlich prä-pandemisch, ja antiquiert, die Lebensweise des Frühmittelalters hingegen hochgradig modern.

Zwischen Digitalisierungssprung und -stottern

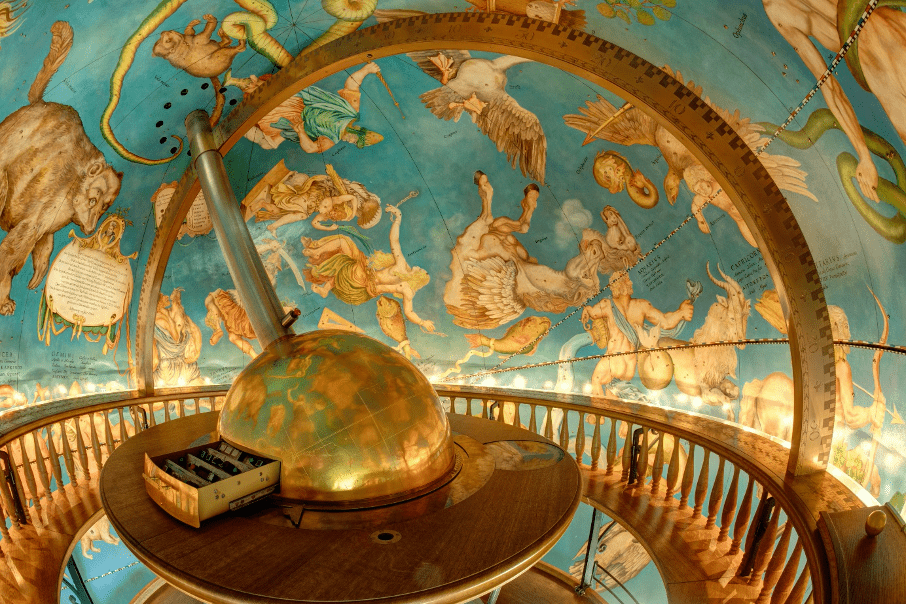

Die Pandemie kommt zu einer Zeit, in der die Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen einen kapitalintensiven Modernisierungsprozess durchlaufen. Staatskanzleichef Dirk Schrödter sagte Ende Mai auch in Hinblick auf COVID-19 auf Welt.de: „Die digitale Darstellung von Kunst und Kultur wird immer wichtiger“. Dem politischen Bekenntnis entsprechen aber auch tatsächlich Taten. Nach dem weltbekannten Gottorfer Globus ist bereits die Sonderausstellung des jüdischen Museums „Gerettet, aber nicht befreit“ auf der Internetseite der Landesmuseen vollständig virtuell begehbar. Die Digitalisierung der Dauerausstellung des Freilichtmuseums Molfsee, ein 40 Hektar großes Gelände mit 60 historischen Gebäuden, ist in Arbeit.

Dass ausgerechnet der Gottorfer Globus, eines der ersten begehbaren Planetarien der Geschichte, sich nun unter den ersten vollständig digitalisierten Museumsräumen Schleswig-Holsteins befindet, hat natürlich Symbolkraft. Aber auch hier schleicht sich der Surrealismus ein. Der für 150 000 Euro produzierte Virtual-Reality-Film über die Entstehungsgeschichte des Gottorfer Globus, der im Normalbetrieb vor Ort auf hauseigenen Brillen gezeigt wird, flimmert derzeit nicht über die kleinen Bildschirme. Die entsprechenden Geräte, die eng an Mund und Nase anliegen, sind ein “high-contact environment”. Sie müssen ausgeschaltet bleiben. Die Infektionsgefahr ist zu groß. Auch das Planetarium auf seiner Innenseite ist gesperrt. Interessierte werden auf ein Digitalisat im Internet verwiesen.

Denn die Schlüsseltätigkeit der Digitalisierung, das touch, die Berührung von technischen Geräten, ist in der Öffentlichkeit derzeit nicht möglich. Das Digitale scheint in der Pandemie vor allem da aufzublühen, wo sie im Privaten verbleibt oder, wie im Falle der Corona-Warn-App an der Grenze zwischen Privatem und öffentlichem Interesse liegt. Der Besuch eines öffentlichen Museums ist momentan vor allem eines: klassisch. Verlässlich betrachten kann man in den Museen derzeit nur Analoges und Nicht-Interaktives.

Neue alte Distanz

In der Debatte um Digitalisierung wird gerne Walter Benjamins Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit zitiert. Nach Benjamin verlieh die vormoderne Gesellschaft einem Kunstwerk dadurch Bedeutung, dass sie es in ihre Rituale einband. So wurden etwa im kirchlichen Zusammenhang Altarbilder nur zu besonderen Feierlichkeiten geöffnet, was den auf ihnen abgebildeten Heiligen einen mystischen Schimmer verlieh.

Die technische Reproduzierbarkeit löst das Kunstwerk nun aus solchen Bedeutungszusammenhängen. Dadurch, dass die vervielfältigten Kunstwerke darüber hinaus vor allem technisch vermittelt werden, nimmt der technische Gegenstand eine immer größere Wichtigkeit ein. „Das Publikum fühlt sich in den Darsteller nur ein, indem es sich in den Apparat einfühlt.“ Was Benjamin meint, sind wohl vor allem die ersten zwei Minuten, in denen man die Steuerung und Funktionsweise einer technischen Innovation lernt.

Die Museumserfahrung ist derzeit dialektisch. Durch die surrealen Sperrungen, Umleitungen und Berührungsverbote im öffentlichen Raum werden Besucher*innen gezwungen, für einen Moment aus einer Kultur herauszutreten, die sich in Zeiten der Pandemie stark privatisiert. Digitale Angebote wie Social-Media, On-Demand-Video- und Musikstreaming und die größte Unterhaltungsindustrie der Gegenwart, Videospiele, erleben eine ungebrochene Blütezeit. Zwar ist ihr Produktionsprozess von Einschränkungen betroffen, nicht aber ihr Konsum. Grundsätzlich prägt COVID-19 sie also nur äußerlich.

Wenn man nicht zu denjenigen gehört, die privat Zugriff auf Virtual-Reality-Angebote der Museen haben, erfährt man im Museum derzeit vor allem Distanz. Mit dem Verschwinden der Interaktivität und Besucher*innenautonomie aus den Ausstellungen kehrt als lebendige, sich entwickelnde Tradition auch zurück, was Benjamin die „Aura“ des Kunstwerkes nannte. Das Ritual, um das es bei der Kunst da eigentlich geht, ist jetzt aber eben nicht die Öffnung des Altarbildes, sondern das Aufsetzen einer Maske und das Desinfizieren der Hände. Es ist ein wenig der Reiz des Verbotenen: Wenn man den Gottorfer Globus gerade nicht betreten kann, dann wird er doch erst recht interessant. Oder vielmehr das, was um ihn herum passiert.

Hier schreiben mehrere Autor:innen der ALBRECHT-Redaktion oder Personen, die ihren Text anonym veröffentlichen wollen.