Sprache ist für uns ein Werkzeug zur Kommunikation – wir benutzen sie in alltäglichen Situationen, wenn wir einkaufen, zum Arzt gehen oder ein Referat halten. Sie ermöglicht es uns, mit anderen Menschen zu kommunizieren und uns in unserer Gesellschaft zu organisieren. Allerdings können durch sie auch Grenzen aufgezeigt oder sogar konstituiert werden – sowohl geographische als auch politische oder soziale.

„Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt”, so sagte es bereits der Philosoph Ludwig Wittgenstein. Was er damit gemeint haben könnte, kann uns die Sapir-Whorf-Hypothese erklären. Sie beweist, dass Sprecher*innen verschiedener Sprachen ihre Welt unterschiedlich wahrnehmen. Aufgestellt von Benjamin Lee Whorf und Edward Sapir besagt sie vor allem, dass unsere Sprache unser Denken formt. Wir nehmen unsere Umwelt also nur so wahr, wie es uns unsere Sprache erlaubt. Eng damit verknüpft ist auch die Idee, dass sich manche Begriffe einfach nicht von einer Sprache in eine andere übersetzen lassen. Um seine Theorie zu stützen, hat sich Whorf mit der Sprache der Hopi beschäftigt, ein Ureinwohnervolk, das im nordöstlichen Arizona lebt. Das Besondere an ihrer Sprache sei ihr System, über Vergangenes und Zukünftiges zu sprechen. So merkt Whorf an, dass sie keine grammatischen Formen besäßen, die sich direkt auf eine ‚Zeit’ bezögen. Dass die Hopi dennoch eine Vorstellung von zeitlichen Vorgängen haben, wurde von anderen Wissenschaftler*innen mittlerweile bewiesen. Dennoch gibt es andere Ergebnisse, die zeigen, dass andere Sprachen eindeutig eine andere Auffassung von unserer Welt bedeuten können. So zum Beispiel bei den Kuuk Thaayorre, einem Ureinwohnervolk aus Australien. Sie benutzen keine Wörter wie links und rechts, sondern stattdessen die Himmelsrichtungen. Das hat zur Folge, dass sie sich besser orientieren können als Menschen, die deren Sprache nicht sprechen, so die Kognitionswissenschaftlerin Lera Boroditsky.

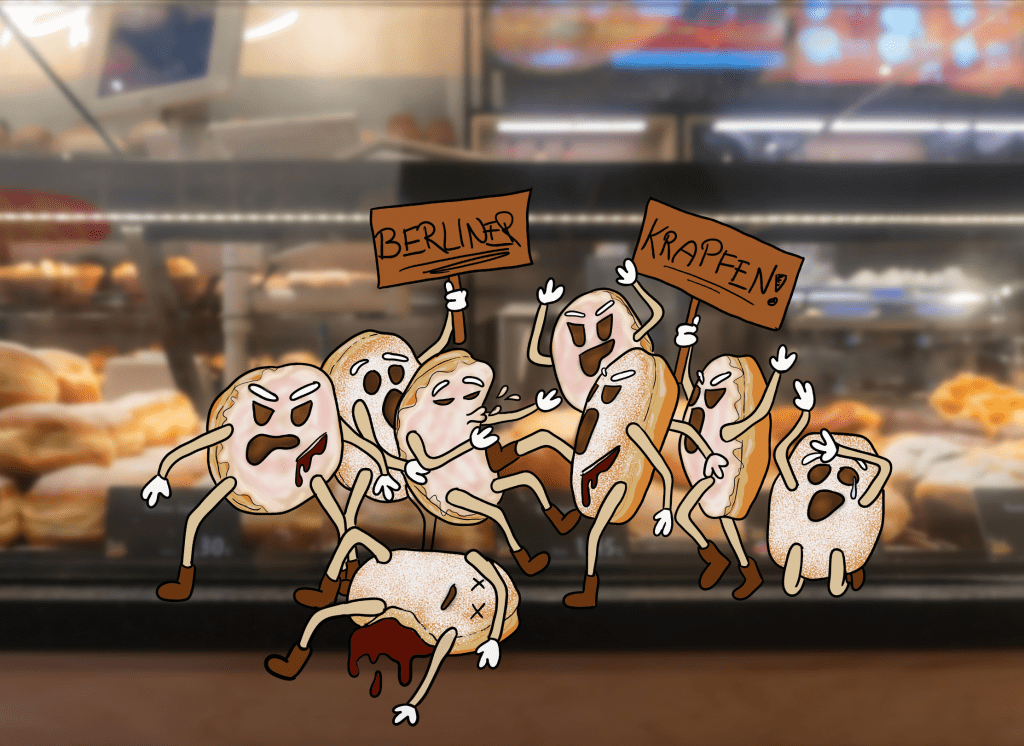

Doch Sprachen können nicht nur Grenzen unserer Welt aufzeigen, sondern häufig auch Unterschiede innerhalb unserer Gesellschaft offenlegen. Wer einen Berliner in Berlin bestellt, wird gerne mal komisch angesehen. Denn dass das süße Gebäck dort Pfannkuchen genannt wird, gilt es erst einmal herauszufinden. Deutsch bedeutet also nicht gleich Deutsch. Auch wer reines Hochdeutsch spricht, wird hin und wieder auf Verständnisprobleme stoßen und so scheint es Grenzen innerhalb eines Sprachraums zu geben, die nicht unbedingt ein anderes Weltbild, zumindest jedoch ein anderes Zugehörigkeitsgefühl, hervorrufen können. Wer nicht schwäbelt, fällt in Schwaben auf. Wer berlinert, fällt im Rest Deutschlands auf. Dialekte stellen hin und wieder sprachliche Auffälligkeiten dar, die teilweise sogar zur Abgrenzung benutzt werden, ähnlich wie Akzente. Trotzdem würden die meisten Dialektsprecher*innen nicht bestreiten, dass sie ein Teil des deutschen Sprachbildes sind.

Mittlerweile sollte damit klar sein, dass die Gleichung ‚Eine Sprache = Eine Nation‘, die sich so hartnäckig in unserer Gesellschaft etabliert hat, nicht aufgeht. Sobald die Diversität der deutschen Sprache akzeptiert ist und auch noch die Minderheitssprachen mit einbezogen werden, ergibt sich ein derart buntes Bild, das zeigt, dass Sprache keine Voraussetzung für eine Nationszugehörigkeit sein kann.

Nadine ist 22 Jahre alt und studiert Germanistik und Medienwissenschaft im Master an der CAU. Seit Oktober 2018 ist sie Teil der Albrecht-Redaktion und hat vom Sommersemester 2019 bis Sommersemester 2020 das Kulturressort geleitet. Nun kümmert sie sich um die Social Media-Präsenz, schreibt aber auch noch fleißig Artikel.

Kaspar Studiert Deutsch auf Medienwissenschaft an der CAU. Er kam im Wintersemester 2019 zum Albrecht und ist seit dem Sommersemester 2020 für den Weißraum zuständig.